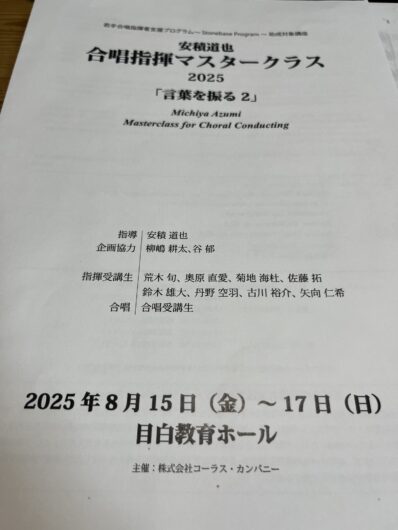

言葉を振る 安積道也合唱指揮マスタークラス2025

去る8月15~17日の3日間、昨年に続いて安積道也先生の合唱指揮マスタークラスを受講しました。(主催はコーラスカンパニー)

昨年の記事はこちら。

このマスタークラスの意義、安積先生の指揮法の特別さについてはぜひ上記の記事をご覧ください。とにかく僕にとっては合唱指揮の一つの理想形を示してくれる、本当に稀有な講座です。

昨年アクティブ受講生として自分の指揮を向き合い直したのですが、その経験はただの入り口でしかなく、その先に広がる遙かな学びの荒野をまざまざと見せつけられる結果となりました。一年前の講座終了時点で、来年もこのマスタークラスがあれば受講しようと心に決め、スケジュールを確保していたのでした。

安積指揮法の基本的な理念はレジュメとして纏められるほどに体系化されていますが、しかしその実践的なところは文字では完全に説明できないことが多いです。また安積先生自身もおっしゃっていたように動画でもそのすべてを汲み取ることは難しい、というのは、リアルでその指揮を見ているとよくわかります。

間近で安積先生の指揮を観ることができるというのも、それだけで意義のあることです。いろいろな稽古を経て、去年よりはアンテナの感度をあげられているかもしれないし、前は見えていなかった安積先生の身体観をもう少し深くのぞき見できるかもしれない。

今回実践として自分にあてがわれた課題曲は以下の三つ。

- Brahms “Waldesnacht"

- Byrd “Ave verum corpus"

- 千原英喜 “おらしょ"第1楽章

ブラームスではドイツ語の細やかなディクションと色彩を、バードでは本来的には指揮を必要とはしないルネサンス音楽に対する指揮の在り方を、千原では「日本語」を指揮するということを、それぞれ課題として課せられました。

ブラームスとバードは歌手として何度か歌っているよく知っている曲でしたが、それゆえに指揮が難しいという側面もありました。どうしても耳がテノールパートを追ってしまう(笑)。

しかしそれ以上に、指揮なしアンサンブルで歌ってきた経験が、いわばある種の枷となってしまっていて、この音楽に対して自分の指揮ができることは何だろうか?、というためらいがあったというべきか。若干卑屈な言い方をすると、歌手全員が美しくアンサンブルできていれば、自分の指揮などいらないのではないか、という思いが心のどこかにいつもあるようなのでした。

その思いはある点ではポジティブに働きつつも、一方ではただの捩れた思い込みともなって、自分の指揮にブレを生み出していました。安積先生の僕に対する指導は、まさにこの点を見抜いて、僕の浅はかさを包み込んだうえで軌道修正をしてくれたように感じました。

備忘録的に、いくつか忘れられない言葉たちを。

- 図形の形ではなく、軽重システムによって拍を示す

- 上腕は呼吸、前腕は胸郭・肋間、手首より先は首より上に繋がっている

- Reflex(点の後の動き)で音の質、速度、抵抗などをコントロールする

- 「指揮者の仕事部屋」のスペースでコンパクトに振る

- ルネサンス作品では指揮の概念から自由になる

- 指揮者の手指は歌い手の顔の写し

- 指揮者が聴いているものしか合唱団は聴くことができない

- 歌い手に足りていないものだけを振ってあげる

1~3は昨年も学んだ安積指揮法の基本ともいえるポイントですが、昨年よりもより実感を持って受け止められるようになりました。特にReflexのコントロールは、自分にはほとんど抜けていた考え。

4の「指揮者の仕事部屋」というのは、胸の前にある15×30cmくらいの小さな空間ことで、ここでコンパクトに指揮を振るというもの。こんな小さい動きで合唱団には見えるの?と不安にすらなりますが、実際見てみるとどんな小さな動きでも合唱団からは見えます。合唱団は思っているより目がいい、という言葉も印象的。特別な時にこの仕事部屋からはみ出ることで合唱団の注目を集めるというテクニックも。

5は、そもそも合唱団はしっかり歌ってくれるものだという信頼からスタートすると、その楽曲にふさわしいテンポ、パルスは歌い手側に自然と現れるものなのだから、それを感じて一緒に「動いてあげる」というもの。「歌わせる」のではなく、「一緒に動く」ということの大事さ。またルネサンス作品は拍の軽重システムにこだわらずに動かなくてはならない。

6は今回最も大きな収穫と感じているテクニックで、子音の長さやテンション、母音の音色、発語の明確さが手指の緊張感のコントロールで伝わるというもの。文字では全く説明できないし、動画でも伝わりにくいのが多分この辺だろうと思います。特に[v]の摩擦を聞かせる指の使い方と、二重母音のタイミングの導き方は本当にエウレカ!って感じ。このテクニックが日本語の歌唱にも完全に応用できたのもすごい体験でした。

(これは完全に個人的なメモですが、手のひらのテンションを抜くときに掌心の甲側の気を抜くという指導は本当に目から鱗)

7、8は、もちろん指導のさなかで現れた具体的なアドヴァイスなのですが、「指揮者は何のために前に立っているのか?」という問いに対するヒントにもなりうると感じられました。そして、「お前はこの音楽の中に何を聞きたがっているのか?」という自問にも直結します。

このマスタークラスは、単に指揮の技術を学ぶことに終わるのではなく、一人の音楽家として自分が「指揮」という役割を選択することの本源、覚悟、願望を衆目の前に披瀝することでもあったように思います。3日間必死で学びながら、2年続けてここに立ったこと、立つことを選ばれたことの意味を反芻し続けていました。

ところで安積先生自身が見本として指揮を振ってくださることも多かったのですが、個人的には圧倒的学びがありました。

なにがどう働いているか、というのは視覚でとらえるのは限界がありますが、それでもやはり圧倒的に安定した体幹と柔らかい腕(かいな)の操作には武術に通じるものを感じます。重心が胸より上に浮き上がることはほとんどなく、体軸の透き通った安定さが指揮の美しさを支えていると思いました。

(軸のことは僕も学び始めたばかりですが、笹井信吾先生にちょっと教わった一軸・二軸・無軸の身体観は安積指揮法と相性がよさそうです。これはもっと長い時間をかけて研究していきたい)

しかし、身体操法以上に今回すごさを見せつけられたのは、目の間にいる人間をどのように納得させ導いていくか、という指導テクニックでした。これは特に最終日のワークショップで体験したことで、リハーサルテクニック、声に関する生理解剖学的知識、ドイツ音楽の社会と歴史の背景、認知心理学的コミュニケーションなどが渾然一体となって、いつのまにか合唱が美しく仕上がっていくという、もはやマジシャンか忍者かと思わせるような手さばき。終始圧倒され続けました・・・。

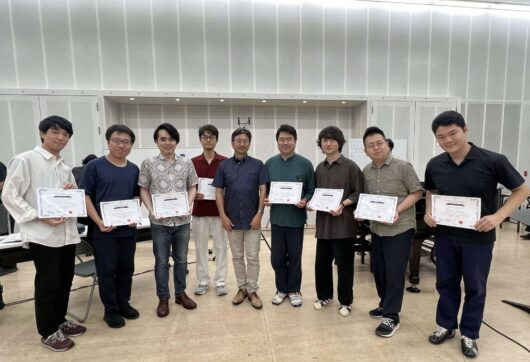

3日間を共に過ごした7人の受講生の皆さんは、それぞれに固有の美しい音楽があって、しかも安積先生の示す課題にすごい速度で対応し続けており、同志でありまた教師でもある存在でした。一緒に学ぶことができて最高でした!

ちなみに最年少の鈴木君は、僕の歳を半分してもなおさらに年下というくらいに年齢差がありましたが(笑)、この広い年齢幅で同じラインで学べる環境は大学に入学でもしない限りありえないことなので、その点でも刺激に満ちた日々でした。

2026年1月末まで動画での受講も可能です。ぜひこちらも!

さて、これでマスタークラスは無事終了・・・

と、思いきやですね

本当の本編は3次会までやった打ち上げの方でして(笑)。

そこで安積さんと、谷さん柳嶋に挟まれてざくりと芯をえぐられるぶっちゃけトークをしまして、その場でとある決断を宣言することになりました。

なんとなく流れで、というわけではなく、この数年自分に中に澱のように蓄積していたものを一気にあふれさせた感じで、覚悟とともに口にしたものでした。

その蓄積していたものが、自分をこのマスタークラスに呼び寄せたのだろうと、今になって気づきます。

今はその宣言を具現化するうえで、自分が何をしたいのか、何が必要なのか、思いを巡らせているところ。

安積さんがおっしゃいました。

「若い人には未来の話をするが、"死"が視界に入った人には未来ではなく「いま」の話をする。」

「いま」を最大限に生き抜くための第一歩・・・近いうちに公言します!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません