生活音楽としての合唱 ~木島タローパワーコーラス講座~

この8月はインプットに専念した夏でした!

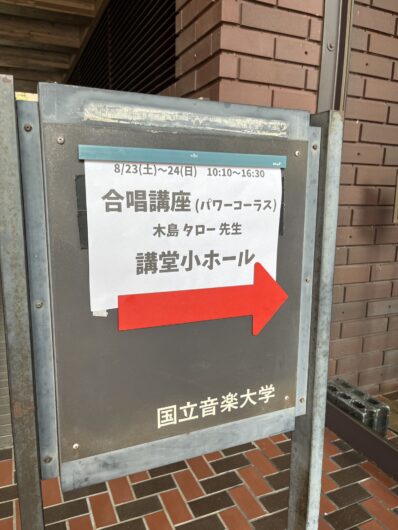

8月23~24日、国立音楽大学のサマーミュージックセミナーにて木島タロー先生の「パワーコーラス」の講座を受講してきました。

木島先生は国立音大の合唱講師で、芸能人や歌手たちがグループを組んで合唱を競う「オールスター合唱バトル」(フジテレビ系)の指導と監修をされています。僕自身もこの番組を通して木島先生の存在を知りました。

「パワーコーラス」という名称は、ゴスペルに代表されるような地声を使った合唱スタイルのことで、ゴスペルのキリスト教信仰から分離したものとのこと。ゴスペルという音楽が本来的には教会の礼拝とは切っても切り離せないもので、地声合唱=ゴスペルという一般社会の認識の誤解を解く意味で、宗教性のない地声合唱を指す新しい言葉として作られたそう。

かねてから木島先生の活動や主張に興味を持っていて、より深くその中身に触れたいと思っていたところでした。二日間かけて90分×6コマというみっちりとしたセミナーは、まさに大学の集中講義の様相で、木島先生の音楽家人生と思想がみっちりと詰め込まれた濃厚な講義内容でした。

セミナーのカリキュラムは以下の通り。

- 楽譜を使用しない合唱

- 喉と心を守る発声指導

- 美の合唱と力の合唱

- ゴスペルなどの生活音楽の合唱

- 伴奏、編曲、指導について

- 質疑応答と大団円合唱

この講座の主なターゲットは学校教育の現場にいる音楽の先生や、こどもたちを教えている指導者がメインだったろうと思います。僕のようにフリーランスの合唱指導者がどれほどいたのかはわかりませんが、大人を相手にした指導の立場に立つ者にとっても相当に深い教えがあふれていました。

各講義の内容についてはあまりにも多岐にわたることもあり文章化できないのですが、いくつか心に残った事柄を。

楽譜を使わない合唱

ゴスペルでは楽譜を使わずに、指導者が”口伝”で各パートの旋律を範唱し、それをまねてもらうことで合唱にしていきます。ここでも木島先生がすべてのパートを実音で範唱し、ニュアンスも発音もすべて音で伝達していきました。

指導者の歌声を耳でとらえ、それをミラーリングして模倣する。楽譜を読んで音を発することの何倍もの情報がこの過程に満ちていました。

自分も常民の唄(民謡)を覚えるときはできるだけ楽譜を経由せずに、残された録音を頼りに”バーチャル口伝”を繰り返してします。思い出せば、World Youth Choirでも1年目はスウェーデンのGunnar Eriksson、2年目は南アフリカのSidumo Jacobsから口伝で民謡旋律を習って歌ったものでした。(その時の歌は17年たった今でも抜けてないです)

範唱からどれほどの情報を受け取るか、という受け手側の感度も必要になります。おそらく小さい子どもの方が大人よりも一度にたくさんのものを受け取ってモノマネできそうな気がします。

木島先生の範唱に誘われて楽しく歌いながら、自分ももっと口伝で唄を伝える経験を積みたい、と思いましたね。唄の命を身体と声まで含めてまるっと伝承する、伝統継承の現場を自分で創出したい。

「曲種に応じた発声」

平成29年の学習指導要領の改正の際、音楽科の指導内容に「曲種に応じた発声により,言葉の特性を生かして歌うこと。」という項目が追加されました。それ以前は、昭和26年指導要領による「頭声発声」の推奨が長いこと尾を引いており、いわゆるウィーン少年合唱団的な発声が唯一の指導モデルとされていたのが、一気に多様性を求める方向性にシフトチェンジしたわけです。

僕自身も複数ジャンルをまたいでいろいろな歌を歌うことを是としてきて、いまでは十種発声というワークを広めている人間なので、上記の指導方針は「至極当たり前」と思っているのですが、実際の教育現場では路頭に迷ってしまう人も多いかもしれません。

そもそも曲種に応じて、どうやって発声を選択していけば良いか、というテクニカルな課題がある。

木島先生はフースラーのアンザッツ法を動物の鳴き声に置き換えた「6色発声」というメソードを紹介していました。6つの動物の鳴き真似を通して、声帯と喉頭懸垂機構の各筋肉の動きにアプローチするというもの。動物を当てはめることで子供にも直感的に伝わりやすいという工夫も感じます。(影響を受けて、十種発声の見直しもしています)

発声の話では、「声を出すことに抵抗がある子供が、”正しい発声で”などと言われて声を出すことなどない」という言葉も印象的でした。声が出るか出ないかを才能やセンスの差だと思わせてはならない、というのは大人に対しても同じかもしれません。

生活音楽としての合唱

「生活音楽」とは木島先生の言葉ですが、著書の中でこのように定義していらっしゃいます。

まるで人が届くことのない空を目指すように、無限のあくなき欲求と訓練で技巧と知性の成長を追い求め続ける音楽。それをここでは、「芸術音楽」と呼びます。

一方で、今いる場所でいい、今ある私でいい、ただそこから出る心の叫びが人に届いてゆく、例えるなら、大地に根付くような音楽。それをここでは「生活音楽」と、定義したいと思います。

これは、1つの音楽を常にこの2つの音楽のどちらかに分類できるという話ではありません。あくまで、その音楽の向かう「方向性」のような意味と考えていただいた方がいいでしょう。

木島タロー著『歌って生き抜け命のコーラス』p74より

また別のところでは「祭りや労働課、奴隷たちの霊歌など、合唱は原始、芸術である前に生活であった。」と語っておられます。僕も大いに同意するところで、日本においても仕事唄や祭事の芸能の中にプリミティブな合唱(複数人が集まって声を合わせる行為)の源泉を見出すことができます。

「この音楽があればあと1日、1週間生きていける」と感じさせる力、それが生活音楽の根源にあるものです。

しかし時代の変化とともに人間社会から生活音楽が失われつつあります。生活音楽が持っていたエネルギー、律動、協同性、感動が忘れられてしまうかもしれない。

しかし旋律が失われてもリズムやビートの中に生活音楽のエッセンスは残り続けるといいます。そしてリズムやビート(律動と総称してもいいでしょう)は、子供たちが最初に反応する音楽の要素でもある。

常々、日本の常民たちが歌っていた唄のエネルギーを現代社会の中で再び息づかせることを考えている身にとって、生活音楽の理念は首がもげるほど同意し、また自分の課題に対するいくつものヒントを与えてくれるものでした。さらにいえば、「ヒトはなぜ歌うのか?」という文化人類学・社会人類学的問いへのまなざしを新たにする機会にもなりました。

まだまだたくさんの学びがあったのですが、書ききれないのでこのへんで。

実際歌った曲たちも初めて歌う曲ばかりで楽しかった。ゴスペル、クラシカルな宗教音楽、J-POPのアレンジなどなど。アレンジのポリシーやスタイル、ボイシングは、原曲のテンションや魅力を損なわずにむしろ拡張していく工夫があふれており、非常に説得力がありました。

あと、文章で説明できないんですが、リズムを感じる能力とハーモニーを認知する能力は同じである、という説とそれを実証するとある実験は目から鱗、というよりビックリ仰天。あとで自分でも再検証してみよう。

地声合唱のモデルとして、国立音大の行脚合唱団の伝統、斎藤喜博の島小合唱のことを知れたのも収穫。木島先生のお話を聞くまで寡聞にして知りませんでした。

(ちなみに行脚合唱団は今年復活するそうで、クラウドファンディングも行っているようです)

講義の端々ににじみ出る、木島先生の学校教育への思い、教え子の学生たちへの熱意、合唱というスタイルへの愛情と信頼に、その都度強く共感・共鳴し、自分の音楽活動に反射する光を浴び続けた2日間でした。

僕のすぐ後ろに座っておられた女性、ずっと学校教師をしていたが「上の人たち」との対立に疲れて学校から去ったそうですが、自分がやってきた子供たちへの教育は必ずしも間違いではなかったと言われた気がした、といって涙を流されていたのが忘れられません。どんなに豊かな子供の成長を目指していても、それを取り巻く環境や、「上の人たち」の考え方がアップデートされないままだと、結局苦しむのは現場の先生方なんですね。

機会あれば今度はパワーコーラス歌いまくるワークショップにも参加したい気持ち!木島タロー先生、本当にありがとうございました。

国音の鐘の集合体モニュメント

国音の鐘の集合体モニュメント

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません