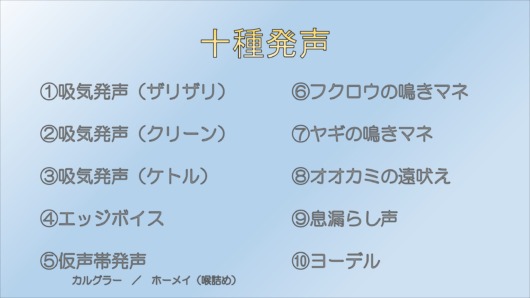

十種発声考(三)~初の大幅改訂!~

2025年10月10日(金)、東京都合唱連盟が主催で十種発声のミニワークショップを開催いたしました。

合唱連盟のような組織に主催していただくオープンなワークショップはこれが2度目(最初は今年3月の船橋市合唱連盟)。平日、しかも金曜夜の開催という事でどれくらい応募があるか心配でしたが、当初の予想定員を大幅に上回る100名近い方が参加して下さいました!これほど多くの方に注目いただいていたという驚きと喜びでいっぱいです。

この規模のワークショップは初めてのことだったので、これを機会にと十種発声のメニューを見直し、改訂版としてこの日にお披露目することにしました。

基本的なコンセプトは変わらず、これまでアプローチできていなかった声色、体の動きを加えることで、一層ニュートラルへの道のりが明瞭に、アトラクティブに感じられるようにしたつもりです。

改訂に伴い、過去のブログ記事「十種発声考」の内容も書き替えました。

改訂のきっかけ

今回改訂に至ったきっかけは、今年の7月から8月にかけてのいくつかの出会いでした。

1つは慶應義塾大学の川原繁人先生の音声学のゼミに招かれて十種発声を紹介したこと。

川原先生は『ビジュアル音声学』をはじめ数々の音声学に関する著書で僕自身も間接的に学んでおり、いつかお会いしたかったのですが、友人のつてで不意につながることができたのでした。

そこで川原先生やゼミ生から頂いたフィードバックに加え、その次のコマでゲスト講師として講義されたボイストレーナーの長塚全先生の講義内容にいたく刺激を受け、十種発声がもっと広がりを持ちうる可能性を感じたのでした。

2つ目には木島タロー先生のサマースクールを受講したこと。

この講座の中で、いわゆるフースラーのアンザッツを動物の声に置き換えた「6色発声」というものを紹介されました。子供にも直感的にわかるようにという工夫がされており、機能生理学的にも説得力のあるメソードでした。

アンザッツの考え方は僕も十種発声には取り入れてるんですが、そもそもアンザッツというものが示している音色が文字や音声で明確には伝わりにくいという欠点を感じていて、アンザッツという言葉を使用することや、混同しやすい音色に導くことは避けていました。その点、6色発声の動物の鳴きまねからある音色、体の働きに導くという点で僕のやり方に非常に近しいものを感じました。。

それから、個人的に出すのが苦手な音色があって十種に入れてなかったものがあったんですが、実際にやってみてそれが声のニュートラルさ、可能性の開放に相当大きく寄与しうることを実感して、取り入れることにしました。

最後にもう一つ大きなきっかけがあって、児童合唱団に対して十種発声を教えたこと。

縁あって浜松の児童合唱団にお招きいただき、幼稚園の年長から大学生までの団員たちに2時間で十種発声を教えたんですが、小さい子どもたちが興味を失わないようにしつつ、どうやったら声を出す楽しみを教えられるかという、今までにやったことのないチャレンジでした。

専門用語や難しい言葉を使うと途端に子どもたちの気持ちは離れてしまう、というのはわかっていたので、できるだけ彼らの世界にある言葉だけでシンプルに伝えるために脳をフル回転させました。しかし子供というのは本当にすごいもんですね。こっちが声を聞かせるとあっという間にモノマネでその声を出すことができる。声を出すことは、決して知識やテクニックの蓄積による足し算などではなくて、余分なものを脱ぎ捨てていく引き算なのかもしれない、とこの時思い当たりました。

改訂内容

今回改訂した内容は以下の4点です。

①カルグラーとホーメイを「仮声帯発声」として一括りに

これまでこの二つは別の発声としていたのですが、そもそもどちらも仮声帯発声であることから一括りにしてしまうことにしました。

これまでにのべ1000人以上にレクチャーしてきて、最初からカルグラーとホーメイが両方とも上手にできる人は非常にまれであることがわかりました。これは体癖みたいなもので、普段の発声状態によってカルグラーが出やすい人とホーメイが出やすい人とに二分される向きがあるようなのです。今の自分の声のデフォルト状態を見る上で1つの判断材料となりうることもあり、厳密さを緩めて幅を持たることにしました。

ダミ声、ガナリ声、喉詰め声など呼び名はいろいろ考えましたが、仮声帯(前庭ヒダ)の存在を知ってもらうためにもこの名称にしました。(ちなみに子供に教える時には仮声帯とは一言も言わずに、とにかく声を聞かせて真似してもらいます)

②ヤギの鳴きまねに”仔ヤギ”を追加

これまでやっていたヤギの声は「めぇぇぇぇぇ」といって小刻みに震えるものでしたが、生後1か月くらいのまでの仔ヤギは声が震えずまっすぐに「メーーー!」と鳴くことから、親ヤギと仔ヤギを分けてそれぞれに取り組むことにしました。

親ヤギは呼気の安定した流れと顎~首~胸骨のリラックスを求めるものでしたが、仔ヤギは喉頭をできるだけ上に上げて浅い声(志村けん、『キテレツ大百科』のトンガリみたいな声)で強くて自然な声門閉鎖によるビリビリとなる高音を求めます。高い喉頭位置が声門の閉鎖を容易にし、喉周りにまったく努力感・負担感なくかなり大きな声が出るのが特徴です。喉頭引き上げ筋群にアプローチし、スペクトラム解析すると地声でも裏声でも高次倍音が制御されずに出まくっているのがわかります。

クラシック声楽の世界にいると「喉仏を引き上げる」というのはもはやご法度、タブーのように思われるのですが、意外や意外、仔ヤギの声を出してからの方が中~高音域の発声が安定するというケースが多いです。ポップス発声ではデフォルトの状態ですからもちろんカラオケユーザーにもおすすめです。

実際にYouTubeなどで仔ヤギの声を聞かせるのが一番効果的です。今一番お気に入りなのはこちらのショート動画。

先日100人で仔ヤギをやってもらったときには、あまりの爆音に僕の方が圧倒されてしまいました(笑)。

③「オオカミの遠吠え」を追加

これまで十種発声アドバンスの方に入れていたオオカミの声をベーシックに格上げ(?)しました。

オオカミの口吻(マズル)部分が自分にもあると想像しつつ、月を見上げるように斜め上方に向かって「アオ~ン」と吠えます。裏声で吠える方が楽でしょう。実際に唇が前方に突き出し、共鳴腔が前に向かって拡張することで響きに芯と深みが加わります。

この前方の響きの空間を、僕自身は造語で「前行き」と呼んでいます。奥行きの反対ですね。こと声楽においては口の奥の方への拡張にフォーカスされることが多いように思いますが、奥行きと同じくらい前行きは重要です。

オオカミの声は前行きを生み出す口輪筋、口角筋のしなやかな動きに加え、逆にうなじ方向に喉頭を引き上げる動きも誘発されるようで、いわゆる「深い」発声でありながら奥にこもらないブライトな響きが生み出されます。

④十種発声アドヴァンスも更新

ベーシックの十種発声に含まれない発声をアドヴァンスとして集めているのですが、今回オオカミが抜け、代わりに「ヨーデリング」と「イクラちゃん」を追加しました。固有名詞が入るのはちょっと気が引けるのですが(笑)。

ヨーデリングは民俗音楽をやっていると頻繁に遭遇しますが、声の「ひっくり返り」の原理を利用した発声なので、逆にひっくり返りを自在にコントロールできるようになります。

イクラちゃんは「サザエさん」に出てくる赤ちゃんのキャラクターですが、裏声区の強い響き、前方にフォーカスした声を見つけるのによく使います。仔ヤギとの類似点もありますが、芸人の小梅太夫などに置き換えてやってみることもあります。

アドヴァンスはまたそのうち新しい発声をマスターしたら(つまり人に教えられるレベルまで習熟したら)増やしていこうと思います。

各発声の簡単な説明についてはこちらの記事をご参照ください。

今後の展望

今回東京都合唱連盟にワークショップを主催いただいたことは非常に大きなインパクトがあって、十種発声に触れる間口が広がったこと、またこのような形式でのワークショップのロールモデルを示せたことは大きな成果でした。以前は僕が個人で教えてるだけの怪しげなオカルトと思われていたかもしれないので(笑)。

十種発声を始めて今年で5年になりますが、コロナ禍をはさみつつもたくさんの方の口コミやおすすめの力もあって広がりを見せ始めてきました。今後はさらにこの発声ワークの楽しさと効き目を多くの人に伝えていくために、目標を口にしておきたいと思います。

それは・・・

十種発声ワークショップで全都道府県制覇!

壮大だぁ!!

2025年10月時点、ワークショップで訪れたことがあるのは14都府県(そのうちオープンで開催したのは東京、千葉、愛知、大阪、広島の5つ)。是非10年以内に47都道府県すべてでワークショップ開催経験をしたいと思います。

実は既にいくつかのお申し出をいただいており、来年にはいくつかの県が増える見込み・・・全国の皆様、是非ともお声がけください!!!

************

将来的には十種発声を「教える人」も増えて欲しいという気持ちもありますが、これがメソード化されてしまうことにはまだ一抹の不安が(僕の中に)あります。自由で可変性のある「遊び」として広まってくれる方が、十種発声の本来の楽しみ方を損なわないと思っているからです。

一方でこの「遊び」に気軽に触れるきっかけも必要になってくるのではないかとも思っていて、書籍とか、ビデオとか、何らか広く頒布できうる形で十種発声のことをお伝えすることも考え始めています。木島タロー先生の「6色発声」が書籍化されていることにも刺激されています。

もし出版などのお話があれば、こちらも是非お声がけください・・・!

今後も十種発声は常に変化、深化、拡張していきます。一緒に声の世界を遊び尽くしましょう!!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません